053LM - TEORIA DELLA LETTERATURA 2022

Schema della sezione

-

Le frequenti polemiche su ciò che viene definito nel dibattito pubblico come “cancel culture” o “woke culture” rivelano quanto sia importante tenere in considerazione le diverse forme di riletture e riscrittura dei testi letterari, soprattutto di quelli canonici e spesso ritenuti intoccabili nel senso comune. La vita dei testi, in realtà, si dà nelle dinamiche fluide di manipolazione e riattivazionecui è importante prestare la dovuta attenzione. Il corso si propone di indagare questa dimensione della vita dei testi, affrontando diverse proposte teoriche che hanno di volta in volta fornito strumenti adeguati al di là della sterile polemica del momento. Nella prima parte del corso verranno presentate e discusse nozioni teoriche quali quelle di letteratura al secondo grado, di traduzione, di manipolazione, di adattamento e di cultura della convergenza, oltre alla considerazione delle particolari dimensioni delle riscritture postcoloniali e femministe. La seconda parte sarà invece dedicata all’analisi di tre casi di studio (tratti rispettivamente da Zanzotto, Euripide e Sartre, e Stuparich) con l’intervento in classe di dramaturg e registi e registe che stanno lavorando in questo momento in questa ottica nel teatro contemporaneo. Nella terza parte studenti e studentesse presenteranno le loro proposte di analisi in forma seminariale.

Calendario del corso

10, 13, 17, 20, 24, 27 ottobre

7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 novembre

5, 12, 15, 19 dicembre

Obiettivi

Alla fine del corso studentesse e studenti avranno acquisito le seguenti capacità nei seguenti ambiti:

1. Conoscenza e comprensione:

• conoscere i fondamenti della teoria della letteratura;

• conoscere diverse tradizioni del pensiero teorico;

• comprendere e saper discutere i testi teorici;

• conoscere in modo approfondito le questioni prese in esame nel corso.

2. Capacità di applicare conoscenza e comprensione:

• sviluppare la capacità di costruire un ragionamento teorico a partire dalla lettura di testi letterari;

• comprendere e conoscere modalità di analisi che connettano diverse discipline;

• conoscere e saper lavorare con una diversità di prospettive di approccio basate sui testi teorici;

• comprendere e saper discutere le diverse modalità secondo cui posizioni teoriche possono essere fatte interagire con i testi letterari;

• in particolare, nel corso verrà acquisita la conoscenza e la capacità di lavorare attraverso la teoria critica che guarda alle riscritture, riletture e manipolazioni dei testi

3. Autonomia di giudizio:

• sviluppare metodologie di analisi dei testi che consentano di formulare giudizi autonomi;

• saper costruire autonomamente relazioni significative tra testi appartenenti a diversi contesti e a diversi media;

• sviluppare un approccio critico ai testi, basato su argomentazioni teoriche.

4. Abilità comunicative:

• essere in grado di comunicare i risultati delle proprie analisi e i propri giudizi in modo argomentato e cogente, sia in forma scritta sia in forma orale;

• acquisire padronanza della terminologia teorica specifica;

• acquisire i fondamenti della comunicazione dei risultati di una ricerca di tipo teorico in forma scritta e orale.

5. Capacità di apprendimento:

• sviluppare capacità di apprendimento che consentano di leggere e avere familiarità con i testi teorici, non senza l’adozione di una prospettiva costantemente critica e autonoma.Prerequisiti

Conoscenza fondamentale dei testi e dei contesti delle principali letterature europee; conoscenza di base delle nozioni fondamentali della teoria della letteratura.

Metodi Didattici

Il corso sarà articolato in tre parti. Nella prima parte prevede una presentazione e una discussione generale dei temi proposti, con letture di testi teorici e letterari; nella seconda sono previsti incontri con casi di studio; la terza parte sarà dedicata a interventi dei/lle partecipanti in forma seminariale.

-

Introduzione agli studi di Teoria della letteratura

1a. Manuali di riferimento:

J. Culler, Literary Theory. A Very Brief Introduction, Oxford, Oxford U.P., 1997 (tr. it. G. P. Castelli, Teoria della letteratura. Una breve introduzione, Roma, Armando, 2011) e G. Carrara, L. Neri (a c. di) Teoria della letteratura, Roma, Carocci, 2022

1b. Caso di studio:

E. Said, Orientalism, New York, Pantheon Books, 1978 (trad. it. di S. Galli, Orientalismo, Milano, Feltrinelli, 2001), Introduzione (pp. 11-36 della trad. it.)

-

Introduzione ai temi del corso

-

Teorie: letteratura al secondo grado

Rif. G. Genette, Palimpsestes. La littérature au second degré, Paris, Seuil, 1982 (tr. it. di R. Novità, Palinsesti. La letteratura al secondo grado, Torino, Einaudi, 1997 e succ.), pp. 3-16 della traduzione italiana-

Genette File PDF

-

-

Teorie: manipolazione

Rif. A. Lefevere, Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame, London – New York, Routledge, 1992 (tr. it. di S. Campanini, Traduzione e riscrittura. La manipolazione della fama letteraria, Torino, UTET, 1997) -

Teorie: traduzione intersemiotica

R. Jakobson, On Linguistic Aspects of Translation, in On Translation, ed. by R.A. Brower, Boston (MA), Harvard U.P., 1959 (tr. it. Sugli aspetti linguistici della traduzione, in Teorie contemporanee della traduzione, a c. di S. Nergaard, Milano, Bompiani, 1995, pp. 51-62) -

Teorie: adattamenti

Rif. L. Hutcheon, A Theory of Adaptation, London – New York, Routledge, 2006; tr. it. di G. V. Distefano, Teoria degli adattamenti. I percorsi delle storie tra letteratura, cinema, nuovi media, Roma, Armando, 2011)

-

Teorie: convergenze

Rif. H. Jenkins, Convergence Culture. Where Old and New Media Collide, New York and London, New York U.P., 2006 (tr.it. di V. Susca e M. Papacchioli Cultura convergente, Milano, Apogeo, 2007)

-

Casi di studio: Pasolini e Zanzotto

Incontro con Lisa Gasparotto e Anagoor

La registrazione dell'incontro è disponibile sul team del corso e costituisce parte integrante del programma di studio.

Testo di partenza:

A. Zanzotto, IX Ecloghe (1962), in Le poesie e prose scelte, Milano, Mondadori, 1999 e successive

Altri riferimenti:

https://www.anagoor.com/

https://www.ilrossetti.it/it/spettacoli/ecloga-xi-3142

-

Casi di studio: Troiane da Euripide e Jean-Paul Sartre

Incontro con Marcela Serli in dialogo con Ana Facchini, Eva Robin's, Luce Santambrogio

Rif. Euripides, Troades (415 a.C.), ed. it. cons. BUR, 1998 e succ. a cura di Di Benedetto, Cerbo oppure Feltrinelli, 2014 e succ. a cura di D. Susanetti;

La registrazione dell'incontro è disponibile sul team del corso e costituisce parte integrante del programma di studio.

-

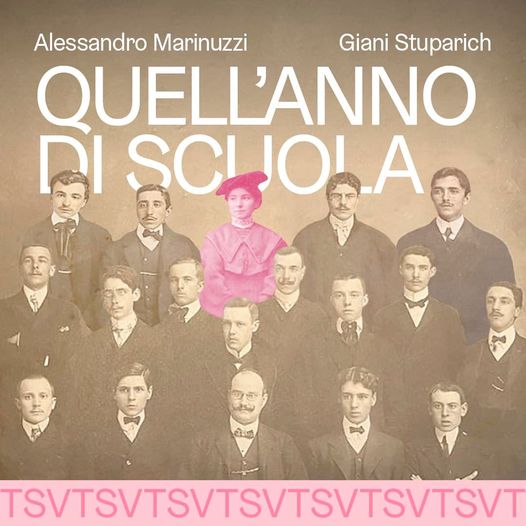

Casi di studio: Un anno di scuola di G. Stuparich

Incontro con Alessandro Marinuzzi e Davide Rossi

Rif. G. Stuparich, Un anno di scuola, ed. cons. Quodlibet, 2017, a cura di G. Sandrini

La registrazione dell'incontro è disponibile sul team del corso e costituisce parte integrante del programma di studio.

-

Casi di studio: riscritture postcoloniali e femministe

-

Discussione e verifica conclusiva sulla prima e sulla seconda parte del corso

-

Interventi dei/lle partecipanti

28 novembre 2022

Vita ulteriore e manipolazioni del mito classico

- Greta Bruno

- Alisia Di Iorio

- Stefano Marchio

- Arianna Zingale

5 dicembre 2022

Tradizione, cultura popolare, adattamenti

- Virginia Bernardis

- Aurora Passon

- Tommaso Petroni

- Martina Ramotti

12 dicembre 2022

Ipotesti romanzeschi

- Laura Fanchini

- Lorenzo Spadaccio

- Imalai Tomat

- Wieseng

15 dicembre 2022

Traduzioni intersemiotiche

- Matilde Botter

- Emma Gigante

- Gabriela Grzyb

- Alison Quinz

- Esther Wiesieng

- Giulia Piacentino

19 dicembre 2022

Convergenze tra scritture e riscritture del femminile

- Giusy D'Alò

- Lisa Eichen

- Marco Sartori

- Jasmine Zamuner

- Francesca Zoppolatti

-

Discussione conclusiva

-

Non frequentanti

Vista l'organizzazione e l’impostazione del corso, è vivamente consigliata la frequenza. Per chi non potesse/volesse frequentare e partecipare assiduamente al percorso proposto, è previsto un unico esame orale per verificare la conoscenza di tutti i testi indicati nel programma. Ove non diversamente specificato si intende che i testi vanno studiati integralmente.

Lo scopo dell’esame orale, è quello di valutare la profondità e l’ampiezza delle conoscenze acquisite, di verificare la capacità di analizzare criticamente, mettere in discussione e valutare gli argomenti trattati nel corso e di capire quali capacità siano state sviluppate nello strutturare e articolare un’argomentazione e poi comunicare quanto appreso. L’esame orale avrà una durata approssimativa di 20-30 minuti al massimo

Frequentanti

Il percorso prevede:

- una verifica intermedia a conclusione della prima e della seconda parte del corso, per fare il punto sugli argomenti trattati e poter procedere a rielaborazioni individuali (in data 24 novembre 2022). La valutazione della prova verrà comunicata in sede di esame orale.

- presentazioni delle studentesse e degli studenti, in forma seminariale, da rielaborare in seguito sulla base delle discussioni tenute durante il corso

- consegna in forma scritta (da 2500 a 3500 parole massimo), attraverso lo spazio specifico dell'appello cui ci si intende presentare, per la valutazione finale, almeno due settimane prima della data in cui si intende sostenere l’appello. L’esame orale consisterà in una discussione che prenderà spunto dalla relazione scritta e dalle presentazioni fatte in classe con le relative discussioni.